الكاتب محمد أسليم/ المغرب

رغم أنني كنتُ مُوقنا بأن الحسناء قد استحالت، تحت وطأة التعذيب الذي مارسته عليها، إلى مخلوق شبه ميئوسٍ من حياته، فإنني مع ذلك طرقتُ باب المستحيل متوسِّلا إليه أن يمنَّ عليَّ بهبة في مرتبة تلك الليلة الليلاء: تفحصتُ قوارير العقاقير قارورة قارورة، ثم حملتُ من الأدوية ولوازم التطبيب ما رأيته «مناسبا لحالتها»، ساعيا إلى تطبيبها، إلى بعثها. أقول طرقتُ باب المستحيل، لأنني ظللتُ على الدَّوام أعتقد أن الطبَّ التقليدي لا يعدو مجرَّد هراء. هَيهات ثم هيهَات أن تضَاهي فعاليةُ وصفةٍ لا يهتدي إليها المرءُ إلا على نحو ما يهتدي الأعمَى بمفرده إلى الطريق فعاليةَ وصفة علمٍ تجريبي عقلاني – هُو الطب – صَرف آلاف السنين في بناء صَرحه لبنة لبنة، إلى أن طوَّق بمعرفته جسدَ الإنسان وتمكنَ من القضاء على العديد من الأمرَاض الفتاكة التي كانت في الماضي تحصدُ ملايين الأحياء… تلك هي القناعة التي كنتُ لا أحيد عنها قيد أنملة في كل نقاش حول الموضوع. بيدَ أنني، بمحاولتي تلكَ، لم أكن أفعل في الواقع سوَى ترجمة ذلك الضعف البدئي الذي لازمَ الإنسان منذ العُصور السحيقة وسيلازمه طالما ظلت تفصله عَن الخلود أسْوارُ الموت الشاهقة؛ تصرفتُ على نحو ما يتصرف ذلكَ الإنسان الذي يظلّ يقيسُ أفعاله وسلوكاته بمقاس العقل والمنطق والحسَاب والخبرة والتجربة حتى إذا ألم به مصابٌ، ولم ينفع في رَفعه عقلٌ ولا منطق ولا حسابٌ ولا خبرة ولا تجربَة، انقلبَ إلى الجهَة الأخرى، وارتمى في أحَضان اللامعقول عَساه يجد فيه ملاذا… بتعبير آخر، مَع أنني كنتُ موقنا بأن وحدَه تدخلٌ طبي هو ما كان من شأنه أن ينقذ حَياة الحسناء، فإنني مَع ذلك عزفتُ عن استدعَاء طبيبٍ، مخافة أن يبلغ الشرْطة فيلقى علي القبض، وحَاولتُ تطبيبها بيديَّ..ولم أكن في ذلك إلا ترجمـانا للرَّغبة…

دخلتُ غرفة النوم، وأخذتُ أضمِّدُ جروحها، وأكمِّدُ البقع الحمراء التي انتشرت في جسدها، وأدلكُ أعضاءَها بالمرَاهم، وأقطرُ سوائل في فمها وأنفها، فما مضت سَاعتان حتى كانت واقفة على رجليها تجوب غرف المنزل جيئة وذهابا، مُستعرية أمامي لاقتناص تلصّصي. كأنني لم أدخل إلى المنزل إلا منذ لحظات.

لم أصدِّق عيني، ذهلـتُ، سألتها:

– عجبا، لو رآك امرؤ قبلَ قليل، لقالَ: «ما ينفع في هذا الجسد المريض المحتضر إلا تدخلٌ جراحي أو علاجٌ مطوَّل في مصحة عصرية»… ومع ذلك، ها أنت شفيتِ بسُرعة لا تصدَّق، وبالسّبل التي لا تصدَّق!

قالت: لا أتفق معَك. فأنا لم أكن «مَريضة»، وإنما كنتُ في «موعد مع نفسي»؛ في «لقاء بنفسي»، وما أدراك ما لقاء المرء بنفسه؟ هو أن يفرغ من شؤون العالم بأجمعه إلا منها. وهذا لا يتحقق للإنسان إلا مرَّتين: في المرض العُضال، وفي الموت: لقاء المـرَض: يتفاوت بتفاوُت الأمراض. ضمنَ هذا المنظور، يمكنُ اعتبار أدنى ألم يُصيب أحد أعضائنا نسخة (version) منَ اللقاء الفعليِّ للإنسان مَع الموت. وأشدّ الناس لقاءً بأنفسهم الأطفالُ الصغارُ؛ هشاشة صحَّتهم تجعلهم معُرضين على الدَّوام لما لا يعدّ ولا يحصى من الأمراض، وفي كلّ سقم ثمة اختلاءٌ بالنفس وإنصاتٌ لها. وتوَغلا في النظرَة نفسها، يمكن تفسيرُ غياب كلام الطفل مُنذ الولادة – أي طوَال مقامه في محطة مَا قبل الكلام – باعتبَاره انشغالا بالذات، اقترانا بينَ الرّوح والجسد؛ النفسُ والبدَنُ كلاهُما يكون وجها للآخر. لكن المجتمع يتدخلُ باللغة والضَّابط، فيقيم شروخا بينهما، بينَ المرء وكينونته الجوهرية. شرْخ يزدادُ بتوغل الفرْد في الكبر (ومعنى ذلك أننا نعيش خارجَ أنفسنا). كلما كانَ المرءُ سَليمَ البنية، نسَى جسَده، وكلما مرضَ صارَ هذا الجسد نفسُه شغله الشاغل… بهَذا المعنى، فالمرضُ عوْدة إلى الطفولة، ولحظة الموْت تعادلُ لحظة الولادة. وعليه، فإني ما كنتُ قبلَ قليل إلا في غمْرة الطفولة. لو متّ لكنتُ وُلدتُ ثانية. ومَع أنني حزينة جدا على عدَم تحقق هذه الولادَة منذ أمطرتني بالسّياط إلى صَحوي من الغيبوبة، فإني أشكرُك شكرا جزيلا؛ إذ لولاكَ لما استمتعتُ بذلك السَّفر الجميل في رحَاب الطفولة.

قلتُ: مع أنني لم أفهم بعدُ الشق الثاني من كلامَك الموغل في التجريد، فإني أبادلك شكرا مماثِلا عَلى إتاحتكِ لي فرصة تصحيح مجمُوعة مُعتقدات خاطئة كنتُ أعتنقها بشأن الطب التقليدي. فهَلا أمليت عليَّ تلك الوصفات حتى أتخذ منها دَعامة لاعتقادي الجديد، وأدَافع عنه بالدَّليل الملموس، من خلال إفادَة الغير وانتشاله من مَخالب الألم؟

قهقهَت، ثمَّ قالت:

– الوصْفات؟! لو شئتُ أن أملي عليكَ مجرد قسط مما أعرفه منها لاستغرقَ مني الإملاءُ وقتا قد يطول إلى مَطلع فجر الليلة القادمة أو أكثر دون أن ينفد ذلك القسط. بيدَ أنني لن أفعلَ لسبب وَحيد، وهو أنَّ تلكَ المركَّبات لن تنفع في شيء ما لم يتمثل المرءُ الفلسفة الثاوية ورَاءها، وهي فلسفة تختلف بعُمق عن نظيرتها الكامنة ورَاء ما يفعله الطبّ العصري:

ففي الطبِّ التقليدي، المنحدر من العُصور السَّحيقة، يُنظر إلى الجسد باعتباره شبه لغز، وعَاءً مُغلقا، متى اشتكى تمَّ الاكتفاء بتحضير وصفات ثمَّ تناولها، بغرض الشفاء لا غير. ومعنى ذلك أنَّ طب القدماء يقومُ على أسَاس من احترام الحيوات التي تجاورُنا والتي تتجاوزنا، الظاهرَة والباطنة على السَّواء. بخلاف ذلك، يسعى الطبّ العصري إلى «اجتياح» الجسد وتطويقه مَعرفيا، إلى حَصر كل مُكوناته… متى اشتكى هَذا الجسم من صُداع أو ألم تمَّ البحث عن مَصدر الإيلام، وهذا المصدَر يكادُ يحدَّد دائما في أجسام غريبة تكتسح الجسَد. أجسادٌ قد تكونُ خارجية المنشأ كما قد تكون دَاخلية المنشأ. ولتخليص المريض يتم صناعَة أدوية، هي في الحقيقة «مُبيداتٌ»، الهدف منها القضاءُ على الأجسَام الدخيلة. وهذه الرَّغبة في الإبادة يتمّ التعبيرُ عنها لغويا بمصطلحاتٍ تنتمي إلى حقل الحرب أكثر مما تنتمي إلى حقل الصِّحة والمرض، فيقالُ، مثلا، «مُضادات حيوية» (antibiotiques) على غرار ما يقالُ في الجيش «مُضاد للصَّواريخ» (antimissile) و«مُضاد للدَّبابات» (antichare)… يتمّ تسليح الجسَد، بالأدوية، لتخاضَ بداخله حربٌ لا هوادة فيها بينَ البدن العَليل (أو القلعة المحصنة) والنزلاء الدّخلاء، بَين الجسَد السليم (أي الأصل) والجسيمات العليلة (أي الفرع أو الامتداد) التي شذَّتْ عن «ناموس» الفضاء الذي تحيا فيه إلى أن صارت تهدِّدُه في بقائه بدرجات تتفاوتُ بتفاوت نوعية الأورَام. ولعَمري، تلكَ هي الخطيئة الكبرى.

قلتُ متعجبا:

– كيف؟ خطيئة كبرى؟! إني لا أتفقُ إطلاقا مَع هذا الرَّأي؛ فقد أنقد الطبّ العصري ملايين الحيوات، ووضَع في حكم كانَ أمراضَ كانت في الماضي تفتكُ بملايين البشر، وسيأتيك المستقبلُ من كشوفاته وفتوحاته بما لا يخطرُ على بال… لا يُعقل أن تكونَ ممارسته خطيئة كبـْرى…

ابتسمت بسُخرية، ثمَّ قاطعتني قائلة:

– لنتأمل معا هَذا المعطى البسيط: إنَّ عدد البكتيريات المقيمة في الكرَة الأرضية هُو رقم ثلاثة متبوعا بثلاثين صفرا، فيما لا يتعدى عدَد بني آدَم اليومَ ستة ملايير نسمة، أي رقم ستة متبوعا بتسعَة أصفار. ما معنى ذلك؟ مَعناه بكل بسَاطة أنَّ الإنسانَ لا يعدو مجرَّد كائن عرضي، أنه ليسَ أكثر من رقم غير أسَاسي في معادلة الكون، أنَّ الحيويات وسَائر الكائنات المجهرية – التي عرفها الإنسَان والتي لم يَعرفها بعدُ – هي الأصلُ والإنسان هو الفرع. أمَام هذا المعطى وحده، لا يمكنُ للمرء إلا أن يستغربَ من مسعى هذا الطب الذي يرُوم قطع الشجرة للإبقاء على الأغصان، انتشالَ التربة والإبقاء على الكائنات مُعلقة في الهواء. إنه مَسعى مستحيلٌ، بل هو سلوكٌ سيزيفي. والدليل على ذلك، أنَّ الإنسان ما أن يتنفسَ الصعداء على إثر القضاء على مرض فتاكٍ حتى يظهرَ مرضٌ أشد فتكا من سَابقه، ما أن يكتشف دواء فعَّالا ضد داء قاتل، ويمضي على ابتكار الدواء بضعة عقود، حتى يتبدَّى الترياق السابقُ عديم الفعالية جرَّاء تكيف الحيويات مَعه واكتساب أجيالها وسُلالاتها الفتية مناعة ضدَّه، تمكنها من مُقاومته مقاومة أشد من مقاومة أجدادها للعقار نفسه. لا أريدُ استدعاءك للتأمّل في الغاية النهائية التي يضعها الطبّ العصري نصبَ عينيه، شعوريا أو لا شعوريا، من خلال التساؤل مثلا عن أيّ شيء يربحه الذي يعيش 180 عاما بالمقارنة مع الذي يعيش 100 عاما؛ أي شيء سيربحه شخصٌ بعينه كان سيموتُ حتما عن سن تناهز الستين، ثمَّ امتدَّ به العمرُ إلى أن بلغ سن المائة وستين عاما، نتيجة اجتهادٍ طبي وعلمي جبَّار؟ لا أريد استدعاءك لمثل هذا التأمل، فهو سيُبدي الممَارستين الطبيتين التقليدية والعصرية على السَّواء مجرَّدَ سلوكٍ رمزي، سَعي لوُلوج الخلود. وبالمقابل أودّ أن أجمل لك الاختلافَ بين الطبين على النحو التالي: كلاهما تمثلٌ للمرض وتعاملٌ معه: في الحالة الأولى، يُتمثَّلُ الداء باعتباره كائنا مُلغزا، ضبابيا، سَديميا. وبهذا الصدد، سيكون من المفيد جدا إنجاز دراسة حولَ «لغة الطب عندَ القدَمَاء»: كيف يتحدَّثـُونَ عَن الداء؟ كيفَ يُصَنفون الأدواء؟ كيفَ يتحدثون عن العلاج؟ من هُو الإنسان السَّليم في نظرهم؟ من هو العَليل؟ هل المريضُ مسؤولٌ عن مرضه؟، الخ. كنتُ أقول يُتمثلُ الداء باعتباره كائنا مُلغزا، وبالتالي تتمّ محاباته إن جاز هذا التعبير. ويتمثلُ وجه المحاباة في عدم البحث عن مَصير الأورام، بعد شفاء الجسد. كل ما يُسعى إليه هو استعادة الصّحة والعافية لا غير دُون البحث عن دَرجة هذا الشفاء. وهُو ما لا يقبله الطبّ العصري بتاتا، لأنه لا يؤمنُ بعافية كاملة إلا إذا تأكدَ من مغادرة الكائن الدخيل الجسدَ بصفة نهائية. و«حجته» في ذلك أنَّ هذا النزيلَ الغريبَ يمكن أن يتحصَّن في قلعة قصية من قِلاع الجسَد الخفية،ثمَّ يباشر مهمة تخريبية غير مرئية، لا يفطنُ إليها المرءُ إلا بعد فوات الأوان أو وَشك فوات الأوان. والأمثلة المقدَّمة، في هذا الصدد، عديدة جدا، كالسِّيدا، والزهَري، والنقرس، والكباد، والسَّرطان، الخ.

قلتُ: هلْ يمكنني أن أفهمَ من كلامك أنك من أنصار مُقاطعة الطبّ العصري؟

قالـت: نعـم.

قلـتُ: ومَع ذلك فقد تكوني مَدينة له بحياتك. لولا التلقيحات التي تلقيتها في صغرك ضد عدد من الأمراض لربما كنتِ الآن ميتة، جراء سُلّ أو جُذري أو حَصباء…

قالـت: ما في ذلك أدنى شكّ، ولكن التلقيحَ عملٌ مُضادّ لعمل الطبيعة، خرقٌ لحكمتها الخفية. أما ترَى أن الإنسان وُلد دائما ضعيفا، مُهددا بما لا يُعد ولا يحصى من الأمَراض والأوبئة، ومع ذلك لم يَنقرض؟! إنَّ للطبيعة حكمة خفية هي التي تدبرت أمرَ بقائه… ما معنى تلقيح الجسَد ضدَّ أمراض مُعينة؟ هو استعطافٌ للمرض، للكائن الحيَوي المستور عن أعيننا، هُو فتح إمكانية للتعايش مع الكائنات الدقيقة التي تنشأ بداخلنا أو تغزو أجسَادنا من الخارج. كأنَّ الإنسانَ بتلقيح نفسه إنما يخاطب هَذه الكائنات المجهرية قائلا: «لكِ أن تنشئي بدَاخلي، إن شئت، أو تقتحمي جسمي إن شئتِ، لكن لا تغتاليني، لا تتسببي في إيجاعي». وهذه اللغة إجراءٌ مزدوجُ البُعد: ذاتُ بعدٌ فردي وبعدٌ جماعي: يتمثل البعدُ الأوَّل في صيانة الفردِ المفرَد من المرَض، وقايته من أن تنحرفَ بعض خلايا جسمه عَن مَسارها الطبيعي، فتنقلب إلى كائناتٍ مُهَدِّدة بالمرض والموت. غاية التلقيح في هَذا المستوى هي صيانة الفرد الواحد بما هو نواة للنوع وضَامن استمراره وإيصاله وبقائه وديمومته. أما البعدُ الجماعي، فيتمثلُ في السَّعي إلى صيانة النوع، وقاية الجماعَة من التعرّض لأوبئة تكون إمَّا خارجية المنشأ، آتية من الفضاء الخارجي، أو دَاخلية المنشأ تأتي من أفرادٍ آخرين يكونوا قد وقعوا تحت قبضة المرَض، أطبَقَ عليهم إلى أن صارُوا قابلين لنقله إلى الآخرينَ عن طريق العدوى. في هذا المستوى، يمكن القولُ ثمة عملية مماهاةٍ تجرَى بين المريض والمرَض نفسِه. كأن الفرد المريضَ بالكباد أو السّل، مثلا، قد صار السّلَّ أو الكباد نفسه. ولذلكَ يجب الاحتياط منه مرَّتين: مرَّة بحث جهاز المناعة الداخلي لدَى الأشخاص المحيطين بالمسْلول أو المكبُود؛ بتقويته بحيث تصير أجسَادهم قلاع منيعة ضدَّ تسلل أي كائن عضوي صَغير إليها، لأنه مَا أن يتسلل حتَّى يصير شعوبا وقبائلَ، يتناسل ويتوالدُ ويتكاثر، يلهو ويلعبُ ويرقص إلى أن يهدَّ جدران القلعة المنيعة ويُسقِطُها، فتنهار. إذا انتهى الانهيار بموت الجسد العليل أمكنَ تأويلُ العملية بكاملها بمثابة حَركة للطبيعة: كل شيء يتمّ وكأن الإنسان يسعَى إلى الانفصال عن الطبيعَة، إلى الديمومة داخل هيأته الحالية التي تتيحُ له الحركة والتفكيرَ والتحرك في الفضاء، لكنَّ الطبيعة تقتلعُه من وضعه هذا، ثم تعيدُه إليها. كأن الطبيعة تدورُ في حلقة مُفرغة هي الإنسان: الكائناتُ المجهرية الدَّقيقة تزورُ ابن آدم، تفد إليه منَ الخارج، ثمَّ تفرغه من نفسِه، توحِّدُه معها إلى أن يغادرَ نفسه ويعُود إلى الطبيعة… بهذا المعنى، يمكنُ تأويل المرض باعتباره طبيعة تحنُّ إلى نفسها، طبيعة في حَالة سجن، مَسجونة داخل الإنسان / الجسد المريض، وتكافح وتناضلُ من أجل استعادَة حريتها، من أجل الخرُوج ثانية إلى الطبيعة. ومتى تحققَ لها ذلك أخرجَت الإنسانَ نفسه معها من نفسِه محولة إياه إلى سَائر الكائنات والذرَّات التي يتحول إليها الجسدُ إلى أن يتكلسَ.

قلتُ: ولكن، كيف يمكن تفسير العلاج الناجح؟ هلْ هو عقابٌ للكائنات الدقيقة، بطردها من جسَد الإنسان، أم مَاذا؟

قالت: قد يجوزُ اعتباره ضربا من إعادَتها إلى رُشدها. كأنَّ الإنسان / الطبيبَ يقول لها: «ليسَ هَذا مكانك»؛ «أخطأتِ الطريق، فمَا هنا يجب الإقامة». بهذا المعنى، يمكنُ اعتبار الطبيبَ شرطي المرُور، ينظم سير سائر الكائنات في طريق الحيَاة، فيوقف هَذه ويطردُ تلك ويقاضي أخرى في المحكمَة، الخ. يمكنُ اعتماد هذه الخطاطة وتوسيعُ شرحها بحسَب الأمراض، بحيث يتم وصفُ كل مرض على حدَة: أعراضه، كائناته الممْرضة / المتسببة فيه، كيفَ يتم معاملتها، الأمراض التي تعالجُ، الأمرَاض المستعصية عن كل عِلاج، الخ.

قلتُ لهـا:

– كيف اهتديتِ إلى كشف كل هذه الحجب بينك وبين أسرار الطبيعـة؟

قالت: بوحي منْ كاتب ورسَّام تعرَّفتُ عليهما في مدينة مكناس. الأول: يهتم بالموت، وألف فيه نصُوصا أفزعت قراءتها الكثيرين، وخلقت له أعداء بالمجان عديدين، لم يتردد بعضهم في نعته بالـ «عفريت». درسَ الأدب، والرَّسم، والفلسَفة، والطب، والموسيقى، والسِّحر، والتنجيم، إلى أن صار يضرب الرَّمْلَ ويكتب الحجب للبنات العانِسَات ومنكوسات الحظ… وكما قال هو عن نفسه، فهو «عالم من العصور الوُسطى تأخَّرَ به الزَّمن فألقى به في القرن العشرين».

أما الثاني، فقدم نفسَه قائلا: «هلْ أحدثك عن سبب هجرتي إلى فرنسا؟ سافرتُ لسرِّي ولا لشيء آخر غير سرِّي. نعم، سِرِّي هو سببُ إفلاسِي. كان القومُ كلما عادوا من المهجر قالوا لنا نحن معشر من لم تطأ أقدامهم أرضا خارج الوطن قط: “عجبا أمرُ النساء هُناك. مَا يبلغ المغربي محطة قطار أوستليتز Gare d’Austerlitz حتى تطاردُه الباريسيات من كل جانب. إن لم تأخذ حَذرك لن تفطن لنفسكَ إلا وقد اختطفتكَ إحداهنَّ ومدَّدتكَ فوق سريرها ثم اعتلتكَ”. فما سمعتُ هذا حتَّى جمعتُ حقائبي، ثم سافرتُ ابتغاءَ نسوةٍ لا رزق. هناك، لم أجد أي امرأة في انتظاري ولا في انتظار أيّ مسافر آخر. ومع ذلكَ فقد ولجتُ من أضرحتهن ما يناهزُ ألفا وخمسمائة ضريح أو أزيد»…

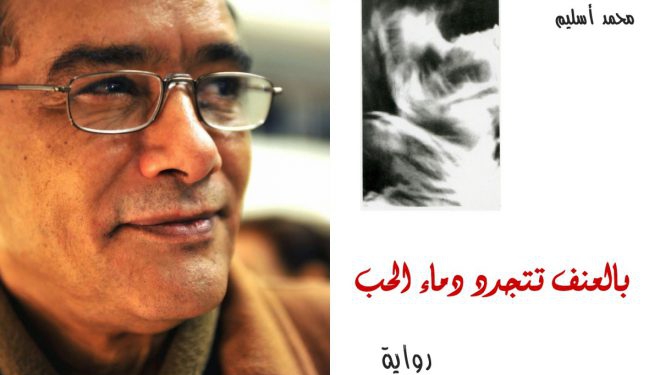

قلتُ في نفسي: «لن يكونَ هذان إلا أسليم ومَوَاهِب: نعم، الأول هو الذي يلازم معاشرة الموتى، أسليم هو الذي أصابه مسّ من الأعشَابِ، فصار يهذي بالطرخشُون والبابنوج، وإكليل الجبَل، وأمُّ ألف ورقة، وعِنَب الدّب، والدَّارصيني، والخَزامى، ولسَان الحمل، ونباتات أخرى، ثم أخذ يصنع الدَّواء ويوزعه مجانا في مقاهي مكناس… والثاني لن يكون سوى مَواهب، نعم مواهب هو الذي يرافقه مثل ظله، مَوَاهِب هُو الذي أنفق على سرِّه ما يَكفي لبناء عمارة من عشر طوابق في أفخَم شوارع المدينة. ومَوَاهِب هو محمَّد شكري الشفوي… نعمْ لن يكون هذان إلا هما؛ هما اللذان يدمنان السَّفر في الطريق الثلاثية رقم 33 ويأتيان المصائب في مَدَاشرها وقراها، كما يَشهد بذلك سائقو الشاحنات المتردِّدُون على تونفيت، واغبالو إسرْدن، وزاوية الشيخ، وتيغسَّالين، والقبَاب…». استحوذ علي خَوف لم أجد لحدِّ الآن أي تفسير له. استأذنتُ مضيفتي في الانصراف، أذنت لي، تهيأت للخرُوج، استوقفتني، قالتْ:

– يمكنكَ الآن أن تعودَ إلى بيتك، لكن اعلم أنكَ من الآن فصاعدا لستَ زوجا لأي امرأة سواي؛ هنَّ جميعا يمنحنك سرَّ الجسد ولا يمنحنك سرَّ العقل. من الآن فصاعدا أنتَ زَوْجي، لأنني أشرعتُ لكَ أسراري قاطبة إلى أن ولجتَ عَقلي.

بباب المنزل شاهدتُ رجلين يتهيآن للدخول، وكلاهما يحمل قفة: إحداهما امتلأت بالخضر والفواكه وعلب الخمر، والثانية تدلت منها خيوطٌ عديدة فهمتُ فيما بعد أنها كانت سياطا وحبالا للتعذيب. رفعتُ بصري، وها هو أسليم بقامته النحيفة وظهره المقوس مثل قوس قزح، وشعره الأشعث، وفمه المدبوغ بالسجائر والقهوة والخمر… ثم ها هو مَوَاهِب بشعره الأشيب، ونظارتيه السَّميكتين، ويديه الموشومتين، ومُعجمه الفاحش يسبقه… ابتعدتُ قليلا عن المنزل، لاحَ طيفُ امرأة تسير نحو البيت بخطى من غضب وهي تجرّ طِفلين يملآن الدنيا زعيقا ببكائهما. قلتُ: «لن تكون هذه إلا زوجة أسليم». وبالفعل، ما أن دنوتُ منها حتَّى كانت هي. قلتُ في نفسي: «أحمد الله لكوني لستُ محمد أسليم» دون أن أعرف لماذا استثنيتُ مَواهب، ثمَّ عدتُ إلى بيتي وأنا أفكر في اصطناع عذر أرَاوغ به زَوْجَتِي عسَاهَا تصَدّقني وتستسيغُ غيابي ليلـة أمس…