الدكتور إدريس الخضراوي

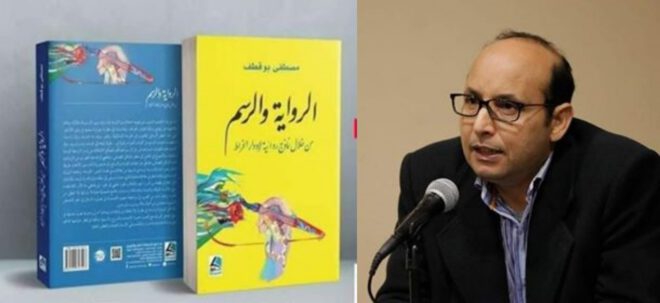

يُمثلُ العقد السبعيني منعطفا حاسما في تاريخ الرواية العربية، إذ شكلت كثير من النصوص والتجارب الروائية الجديدة التي ظهرت في هذه الفترة حالة من الاحتجاج على التقليد الروائي السائد الذي اتسم بمركزية التمثيل الخارجي للعالم، وبهيمنة الخطية والتتابع، كما سَيطرَ عليه الإيمانُ بمسألة تميز الأجناس الأدبية، وقيامها على مكونات فنية تجعلها ذات هوية خاصّة. ومن المؤكد أن في هذه المرحلة شهد المفهوم عن الأدب توسّعا كبيرا ، بسبب الوعي المتزايد بين الكتاب بضرورة العناية بمختبر الكتابة، والميل إلى التجريب والمغامرة، ليس فقط على مستوى اللغة والتخييل والتشكيل الفني، وإنما أيضا على مستوى العلاقة بين الأجناس الأدبية، حيث مثلت العلاقات التناصية مرتكزات أساسية تَنهضُ عليها الحساسية الإبداعية الجديدة. ويُعدّ الفن التشكيلي أحد هذه الفنون التي انعطف الروائي العربي اتجاهها، باحثا عن آفاق أرحب للتعبير عن تجربة الفرد في صراعه مع المؤسسات الاجتماعية، واستبطان الأسئلة العميقة التي يطرحها وجود الإنسان في العالم. وإذا كانَ مُنجزُ الرواية العربية يَكشفُ عن أعمال أدبية جيدّة غذاها الانفتاح على الفن التشكيلي واستثمار أدواته الفنية إلى الحدّ الذي أسهمت فيه التقنيات المسترفدة من حقل الفن في تلويح الرّواية، فإنّ النقد الروائي العربي لم يبلور ما يكفي من الأعمال على صعيد القراءة بِشكلٍ يَستطيعُ معه المتتبع لهذا النقد الاطمئنانَ إلى وجود إحاطة نسقية بسردية هذه التجارب وأبنيتها الفنية. وعليه، فإن وجود خانة فارغة في الميدان النقدي العربي، هو ما شكّل دافعا أساسيا للباحث التونسي مصطفى بوقطف لدراسة هذه الإشكالية في كتابه بعنوان: “الرواية والرسم“. فماذا تعني الرواية الرّاسمة؟ وكيف يُمكنُ تحديد مقوماتها السّردية والجمالية؟ وما العدّة النظرية والنقدية التي يُمكنُ الرّكون إليها للقيام بهذه المقاربة؟

للإجابة على هذه الأسئلة، لا يَسلكُ مصطفى بوقطف في هذا الكتاب الذي يتكون من ستة فصول في بَابَينِ، الطريقَ السّهلَ القائم على بناء الإشكالية بشكل لا يتعدّى مساحة الاستدلال الممكنة، سواء تعلّق الأمر ببناء النظرية أم بالممارسة النقدية التطبيقية بل نجده يُرحّلُ التفكير في العلاقة بين الرواية والرسم إلى مواقع إشكالية، مدفوعا بالرغبة العميقة في ملء البياضات التي أحدثتها قلة الدّراسات والأبحاث المنجزة، وذلك باقتراح طرق جديدة لدرس هذا الموضوع في الفضاء الأدبي والنقدي. ولا شك أن مثل هذا التفكير النقدي يجد مرتكزه ليس في إحاطة الباحث بالنظرية وحسب، بل أيضاً في الوعي بتاريخ الرواية، إذ تظهر تجاربها المختلفة والأشواط التي قطعتها على امتداد رحلتها الطويلة من هوامش الآداب إلى مركزها، كيف يصرّ هذا الجنس الأدبي على خوض غمار المواجهة حتى مع ذاته، مسائلا ما ترسّخ من أشكال سردية وأساليب فنية، بما في ذلك التجارب السردية التي خلقتها الحداثة، كالتجربة الواقعية ذات البنية السردية الخطية التي يُهيمنُ عليها الاستنتاج المنطقي والسرد التعاقبي. وإذا استحضرنا تشديد أوسكار وايلد على أن “الفكرة تغدو ذات قيمة فقط إذا تم تجسيدها وصارت صورة”[1]، أدركنا أهمية وصعوبة الإشكالية التي يتناولها بوقطف في هذا العمل النقدي الذي يَتقصّدُ إلى الكشف عن المغامرة الجمالية التي تخوضها رواية الحساسية الجديدة، لا لتصير رسما، وإنما لاستثمار تقنيات الرّسم وأدواته من أجل اجتراح مساحة أكبر للاقتراب من لغزية الإنسان، ومجهولات العالم الذي يسكن فيه.

على مستوى المنهج، يستمدّ الكتاب الأدوات النظرية والنقدية من السّرديات، ومن الدراسة اللسانية للخطاب، وهما تياران رئيسان تعيّنت مساهمتها بوصفها واقعة في صميم المنعطف الذي شهدته النظرية الأدبية، الفرنسية بالتحديد، إبّان الستينيات، لكنّ المؤلف في مواجهة نصّ روائي متشعبّ ومعقّد، ومتفلّت من كلّ محاولات استنفاده، آثر أن يتحرّك أيضا خارج حدود الدائرة التي رسمتها هذه العلوم التي اهتمت بالرواية، وسعت إلى إنتاج معرفة نسقية بخطابها. وبما أنّ هذه العلوم بنت استنتاجاتها على نصوص قامت على جماليات صارت تقليدية في السّرد الروائي مثل التتابع والخطية، فإن الآفاق الواسعة التي ارتادتها الرواية العالمية مسنودة بكشوفات الرومانسية وعوالمها السوريالية، اقتضت الإنصات أيضا إلى زمنية الفكر النقدي المعاصر، التي ليست سوى زمنية التشتيت والتناص والخطوط المتفلتة والتشذر[2]. إن ما يبرّر هذا الوعي النقدي هو تطور الرواية المعاصرة، وتنوع جمالياتها، وجنوحها إلى التلاعب بالزمن وتقطيع السّرد، وهو ما بدا معه قارئ الرواية مدعوا إلى بذل مزيد من جهد “القراءة لاستجلاء المنطق الخفي الكامن في الأعماق والناظم للأحداث” (بوقطف، ص75). وهذا ما يفسّر أيضا اقتراح الباحث قراءات جديدة من قبيل القراءة اللوحية (Lecture tabulaire) والقراءة الفضائية (Lecture spatiale).

من الضروري أن نشير إلى أن حرص الباحث على تعزيز رؤيته النظرية بما يتيح له الإمساك بنصوص الروائي المصري إدوارد الخراط ذات الكثافة والتعقيد اللذين أجمع عليهما أغلب النقاد العرب ممن حاوروا تجربته، يكتسب القيمة والأهمية إذا رأينا إليه من منظور الانتقادات التي طاولت “السرديات الكلاسيكية” ونبّهت إلى حدودها ونسبية إحاطتها، ما اقتضى مراجعة مقولاتها خاصة تلك التي استندت إلى رؤية إبداعية تخطتها الرواية المعاصرة ذات الرّهانات السردية والجمالية المختلفة[3]. ومن بين مظاهر المحدودية التي يشير إليها الباحث فيما يتعلّق بالسرديات الكلاسيكية يُمكنُ الإشارة إلى مظهرين: يتمثل الأول في موقفها من مكون الوصف حيث لم ينظر إليه علماؤها “من جهة قدرته على قول العالم وتمثليه، وإنما اعتبروه بناء لغويا مختلفا عن السرد رغم تعالقهما وتشابكهما في النص القصصي” (بوقطف، ص116)، بينما الوصف يَنهضُ بجملة من الوظائف والأدوار تتعدّى حدود التمييز بينه وبين السرد، بحيث يغدو معها المكون المهيمن في الرواية، كما هو الحال بالنسبة إلى رواية “حجارة بوبيلو” لإدوارد الخراط التي “يفيض الوصف عليها ويغمر جميع أجزائها وفصولها، حتى إن حكاية هذه الشخصية المحورية ومغامراتها وتجاربها مع النّاس والأشياء تنمو بالوصف وتتوهج بالتصوير”. (بوقطف، ص120). أما المظهر الثاني فيكمن في الحاجة الملحّة “لمراجعة مفهوم القصصية في تصوره المستقر في علم القصص البنيوي” (بوقطف، ص379)، ومعنى هذا أن علاقة الرواية بالرسم هي علاقة أعقد من أن يفسّرها القول بالتظافر بين الرواية والفنون الأخرى، لأن الفن المعتمد في الرواية المعاصرة يخضع للتسريد، وينصهر في بنية العمل الرّوائي.

في هذا الكتاب الذي يمثّل محاولة جرّيئة لدرس إشكالية العلاقة بين الرواية والرّسم، يتخذ بوقطف من نماذج روائية للكاتب المصري إدوارد الخرّاط موضوعا للتحليل، وهي نماذج ملائمة لهذه الإحاطة النقدية التي لا يخفى نزوعها إلى حصر موضوعها، ليس فقط لأن الكتابة الروائية عند الخراط تحتفي بالفضاءات والوصف، وتَجعلُ من هذين المكونين منافذ لارتياد آفاق جديدة تستطيع بمقتضاها الرواية تقريب المعنى عن طريق الصورة التي تجعله مرئيا، وإنما أيضا لكون عمل الخرّاط الذي تُستخدَمُ فيه اللغة استخداما خاصا يحتفي بالرموز والإيحاء، يُمثّلُ في السّياق الروائي العربي حالة خاصّة بحكم انتمائه لحساسية جديدة، كان هذا الكاتب المصري من أبرز المنادين بها، وهي حساسية راهنت بمقتضاها الرواية العربية على أفق جديد، فيما يشكّل التجريبُ أحد أبرز علاماته، فإنه يَطرحُ سؤالا واسعا عن القدرة التمثيلية للرواية، والتي لطالما جَعلَ منها الكتاب الواقعيون نقطة ارتكاز أساسية في دفاعهم عن الرواية باعتبارها الفن الملحمي الذي يشبه المرآة في تصويره حياة الفرد في العالم المعاصر[4].

وبخلاف المقاربات التي اعتبرت الوصف بأنه غير خاضع لضوابط معينّة تحدده وتنظمه، يسلك بوقطف، مستفيدا من مكاسب النظرية السردية مع فيليب هامون، وميشيل آدم وجون ريكاردو، الدّرب الصعب الذي يتأكد معه أنّ الوصف خاضع لأنماط معينة من الأنظمة، فقد “تتسق عناصر الوصف، وتلتحم أجزاؤه وفق استراتيجيات معيّنة وخطط محددة، أضحت، جرّاء تواترها بمثابة سنن مألوفة يتبعها كل وصّاف مولع بتعيين الأشياء والكائنات، وميال إلى ذكر ملامحها والوقوف على أدق تفاصيلها”. (بوقطف، ص149) في هذا السياق يَستخلصُ الباحث أن عين الرائي في رواية “حجارة بوبيللو” تنهض بدور أساس في ما يظهر في العالم الروائي من أوصاف لموصوفات حسية مرئية شبيهة بالرّسوم. فهي “تجد في الوصف مجالا خصبا لا مثيل له، تسوح فيه وتجول، ثم تصير ما رأت على سبيل الزعم مشاهد بارزة للعيان”. (بوقطف، ص141) وعليه، يميز بوقطف بين شكلين من الوصف ينظّمان العلاقة بين الرواية والرسم. الأول يتمّ من خلال عين الرائي، والمدركات ها هنا هي من صنف المحسوسات، أمّا الثاني فهو الوصف القائم على البصيرة أو الرؤيا، والمدركات هنا غالبا ما تكون عناصر غير مرئية ومجردة “بعد أن ضخّ فيها الواصف نفحات من وجدانه وشطحات من خياله، فصيرها مخلوقات مجرّدة لا تحيل على شيء بعينه خارج دائرة الوصف وبمعزل عن بوتقة الذهن” (بوقطف، ص167). ويمثّل هذا الضّرب من النظر الذي يعتمد على البصيرة (الحدس والخيال)، والرؤية الذاتية المشبعة بالحسّ الصوفي، إحدى أقوى نقط الارتكاز التي يقوم عليها التجديد في الكتابة الروائية عند الخراط، خاصة فيما يتعلّق بالقرابة بين خيال الراوي والحس التشكيلي، وبالتالي تسرب الرّسم إلى العالم التخييلي. ولمّا كان هذا الضرب من الوصف يَفسحُ المجال لظهور الرؤية الذاتية للعالم التي اعتبرها النقد الرّوائي العربي من أكثر العلامات دلالة على انزياحات الرواية العربية خلال مرحلة السبعينيات، حيث الانعطافة نحو الذات التي كانت مغيبة وراء التقاليد والعادات وسطوة التمثيل الواقعي، فإن اشتغاله (=الوصف) في الكتابة الخرّاطية لا يقتصر على رواية “حجارة بوبيللو”، بل يمتدّ إلى مختلف مكونات عمارته الروائية. وهذا ما يعززه تنبيه الباحث إلى أن “الرؤية الذاتية الخالصة للشخصيات والأمكنة والأشياء ليست حكرا على “حجارة بوبيللو”، بل هي سمة بارزة في كلّ روايات إدوارد الخراط”. (بوقطف، ص163) لكنّ نهوض هذين الضربين من الوصف بتأدية وظيفة تتمثل في إبراز الموصوف، وتوضيح صورته في تجربة روائية تتميز في السياق الروائي العربي بأنها تجربة متفلتة ومستعصية على الاختزال بسبب نهوضها على الخيال الطليق، كثيرا ما يتعرّض للتعطيل نتيجة التباس الرؤية البصرية بالرؤيا. فالوصف الذي من بين مهامه المؤكدة إظهار الشيء وإبرازه، يصير بتأثير من الرؤية الذاتية المهيمنة في رواية الخرّاط أداة للتغميض والتعتيم، “ولهدم الوهم المرجعي وتدمير صور المراجع المتعارف عليها خارج اللغة، لترتسم لها مراجع أخرى بديلة تتشكّل بالكلام وفيه”. (بوقطف، ص165)

قد يظلمُ الخرّاط إذا جرى اختزال المنافذ التي يَتخللُ منها الرسم إلى عوالم رواياته في مجرد الوصف وضروب الوظائف التي ينهضُ بها، لأنّ عالم هذا الروائي هو من الغنى والكثافة والقوة التخيلية بحيث تتعدد الإمكانات التي يفترعها لجعل الرواية أقدر على الاقتراب من التجربة الإنسانية في تعقّدها وتعدد أشكال دلالاتها على جود الإنسان في العالم. ويعدّ وعي الباحث بهذا الأمر من بين علامات الغنى والعمق التي يتميز بها هذا الكتاب. وليس في الأمر أيّ تزيد إذا قلنا إن قارئه يتبيّن مدى الاهتمام الذي أفرده الباحث لدرس شعرية اللغة عند الخرّاط منطلقا من رواية “يا بنات أسكندرية” التي تَنزاحُ عن تمثيل الواقع الخارجي إلى التعبير عن المناطق الدفينة في النفس، بسبب ما يتخللها من تكثيف للاستعارة واستدعاء الرمز والإيحاء، واتخاذ المتكلّم مظهر الأنا الغنائية التي اعتبرها حسام نايل وجها آخر لنص الخراط الأدبي[5]. وعليه، إذا كان اشتغال الاستعارة وتوالدها في هذه الرواية يقرّبها من الرسم التجريدي الذي “تخرق فيه صور الكائنات والأشياء حدود المتعارف عليه في الواقع” (بوقطف، ص179)، فإن العالم الروائي يغدو مع ذلك كلّه عالما مولدا لمعاني متعددة ودلالات لا نهائية.

يبيّن الناقد من خلال تناوله للغة الروائي سواء في استدعائه للذاكرة، أو في استخدامه اللغة الصوفية للتعبير عن الشوق والألم والنشوة والافتتان بالإسكندرية، أو في استرجاعه زمن الطفولة بشكل يخرجه إخراجا جديدا يصير معه “كوة ينفذ من خلالها إلى العالم، وزاوية تضيق وتتسع وتظهر وتخبو، يطلّ منها على الفضاء” (بوقطف، ص229) ، كيفَ تَنسابُ الكلمة في النثر الروائي على طريقة انسيابها في الشعر، وكيف تنزع الرواية إلى الشعر وإيقاعه في احتفائه بالصور والرموز والاستعارات، وغيرها من المقومات الفنية التي فيما هي تُظهِرُ المساحة المشتركة بين الرواية والشعر، فإنها لا تغطي على خصوصية النص باعتباره نصا سرديا يتأسس على وجود حكاية لها أطوارها. ومع ذلك تظلّ رواية “يا بنات إسكندرية” تمثّل حالة خاصّة بالقياس إلى الأسلوب الواقعي المهيمن في الرواية العربية، من أهمّ مقوماتها جنوح السّارد إلى الاهتمام بتمثيل الحياة الدّاخلية، والإضاءة على جوانب مختلفة من العشق الذي تكنّه الأنا المروية لإسكندريتها. ولعلّ ما يلفت الانتباه في قراءة بوقطف هو نزوعها التطبيقي البارز، إذ نلفيه يقدّم أمثلة مختلفة من النّص الروائي يتبيّن معها تسرّب الرّسم إلى الرواية ومكوثه فيها ملتبسا بنسيجها، مثل هيمنة الأفعال الداخلية الدّالة على الوجدان والعاطفة، بالإضافة إلى ميل الأنا المروية إلى التذكّر واستعادة صور بصرية من الماضي، وصور للأمكنة والكائنات والأشياء التي يأخذ معها الماضي بريقا خاصا في الرواية. وانطلاقا من تحليل هذه الأمثلة، يستنتج الباحث أن رواية الخراط “اقتربت من الشّعر بولوجها عالم النّفس وبؤرة الإحساس واستباحتها لفضاء الذاكرة، وعدولها عن تمثيل حركة حسية خارجية إلا ما كان منها موصولا بهذه الحياة الدّاخلية الجياشة”. (بوقطف، ص195) لنقل إن هذه الطرائق الجمالية المفعّلة في إنتاج العالم التخييلي، والتي بمقتضاها تتعين الحقيقة الرّوائية بوصفها حقيقة داخلية يزداد معها حضور أفعال الإدراك والشعور التي تحيل إلى عالم العاطفة والوجدان، وتتقلّص، بالمقابل، “الأفعال المجسّدة لحركة حسية خارجية تنجزها شخصيات محددة” (بوقطف، ص193)، تُذكّرُ بأعمال روائية كبيرة في الأدب العالمي مثل روايات مارسيل بروست وجيمس جويس.

إذا كانت رواية “حجارة بوبيللو” تتميز بتعدد الخصائص الفنية والجمالية التي تقرّبها من الرّسم، كالتعبير بالصور، والإيقاع، والتباس المراجع بذات المدرك، فإن الأعمال الروائية الأخرى للخراط مثل “ترابها زعفران” تبرز فيها بوضوح وجوه القرابة بين السرد وطرائق التشكيل. ويبيّن الباحث أن هذه الرواية تحفل بكثير من المقومات اللغوية والفنية كاستلهام تقنيات فن الأرابيسك، وتوظيف مفردات ألصق بحقل الفن التشكيلي، مما يجوز معه الحديث عن “رواية راسمة” عند الخرّاط. ورغم أن الوصل بين الرواية وما ليس من جنسها، بما أن الرواية فنّ زمني، بينما الرّسم يَتعينُ بوصفه فنا مكانيا، يَطرحُ إشكاليات كثيرة على مستوى القراءة والتأويل، فإن الشرط الراهن للأجناس الأدبية المطبوع بالانفتاح والتداخل والتناص، وهي سمات مميزة لروايات الخراط إذا استحضرنا المقولات التي اجترحها مثل “الرواية القصيدة” و”الكتابة العبر نوعية” و”الحساسية الجديدة”، يُمثلُ أكثر من سند للأخذ بمصطلح “رواية راسمة” الدال على رواية يشكلّ الرسم الأساس التكويني لها. وعليه، فإن أيّ قراءة لروايات الخراط تأخذ على عاتقها رهان الاقتراب من العلاقة بين هذه الأعمال والرسم، وإبراز مدى تأثير الفن التشكيلي على البناء الفني والرؤية للعالم، هي ملزمة بالذّهاب إلى ما هو أبعد من الاقتصار على تفكيك التشابه بين مسالك الكتابة الروائية واللوحة التشكيلية، وذلك لأن نزوع الرواية عند هذا الكاتب إلى استثمار تقنيات الفن التشكيلي، واحتضان الألوان والأضواء والبورتريه وتصوير الأشياء والأمكنة والناس على غير هيئاتها المتعارف عليها هو أكثر من مجرّد مغامرة إبداعية، فأثر الفن التشكيلي يُطاولُ ليس فحسب سردية الرواية، وإنما أيضا قدرة الرواية على استدعاء المعيش وحساسية القارئ، والتعبير عن رؤية للعالم يسكنها الظمأ إلى الأنثى والتوق إلى محاصرة ما هو روحي. إن ما يدعم هذا القول ليس هو فقط ما ذهب إليه الباحث من أن اشتغال الضوء مثلا في رواية “ترابها زعفران” يختلف عن حضوره في الرواية الواقعية، ذلك أنه ينصرف عن “كونه أداة لتحقّق فعل الرؤية البصرية أو فعل التبئير، ويَستحيلُ وسيلة تقودُ إلى المعرفة وحبّ ما يحيط بنا” (بوقطف، 241)، وإنما أيضا تشديده على ما يُميزُ الكتابة عند الخرّاط من انزياح وتفرّد في استثمار الوسائل البصرية في تشكيل النّص وتوضيح الفضاء المتخيل، لدرجة أن الرّاوي الذي يطلّ على العالم بعيون الرّسام يأخذ بسبب ذلك وضعا مغايرا يَقتربُ فيه من الفنان أو الصائغ. فهو لا يسرد أطوار حكاية، بل يهتمّ عن طريق الكلام برسم شخصيات، وخلق أشكال فضائية يَتجمّدُ فيها فعل الشخصية، وتتعطل حركتها الخارجية. وبهذا المعنى تتعيّن الرواية عند الخراط بوصفها رواية الشكل المكاني التي لا يحجب فيها شغف الأنا الراوية بالمكان والطفولة والذاكرة واللغة “ملامح حكاية تشكيلية، لا يحقّبها الحدث الجاري في الزّمن، وإنّما يزمّنها النظر وهو يتحول من مدرك إلى آخر في المكان”. (بوقطف، ص272)

نستطيع القول إن التحليل الذي أنجزه بوقطف في هذا الكتاب الذي يُمثلُ خطوة مهمة إلى الأمام لفهم الرواية الراسمة، يَجعلهُ ينطوي على ميزات عديدة، نذكر منها ميزتين على الأقل. الأولى تَكمنُ في إلمامه العميق بالنظرية السّردية وبنصوصها ومفاهيمها الأساسية، ومحاولته توسيعها بتطوير مقترحات إجرائية مستمدّة من تيارات نقدية أخرى مثل شعرية باختين ومفاهيمه المتعلّقة بالتنوع الأجناسي والتهجين، والدراسات المقارنة، وهذا ما ساعده على درس الرواية العربية المعاصرة درسا يراعي المنطق الداخلي لنصوصها من جهة، ويتخطى، من جهة ثانية، حدود أطروحة التظافر بين الرواية والرسم التي وقفت عندها السّرديات الكلاسيكية. أما الميزة الثانية فتتمثلُ في انشغاله بالتفكير في إشكالية العلاقة بين الرواية والرسم من خلال الأعمال الروائية للكاتب المصري إدوارد الخراط، من منظور يبدو معه أن مقصود الباحث بالرسم ليس اللوحات والرسوم التي تتخلّل النص المكتوب، كما قد يتبادر إلى الذهن، وإنما التقنيات التي يستمدّها الروائي من فن الرسم في بناء العوالم المتخيّلة. ولمّا كانت التجربة الروائية لإدوارد الخرّاط التي يأخذ فيها الواقع وجوداً مفترضا، تبقى عصية على كلّ قراءة تدّعي الإحاطة بها أو استنفادها، فإن العقبة التي تتربّص بالباحث في مواجهة هذا التحقق الأدبي المكثّف المشدود إلى الذات الداخلية، ليست سوى تلك المتمثلة في غياب المقترحات النقدية الملائمة لوصف اشتغال هذه العلاقة في ثنايا النص الروائي، خاصّة إذا كان هذا الباحث يتقصّد إلى درس ما يسميه بوقطف سردية أو قصصية الرواية الرّاسمة. وهذه العقبة هي التي استطاع الباحث أن يتغلّب عليها بفطنته وموسوعيته، وبمنظوره النقدي المتصف بالتكثيف التركيبي.

مراجع:

[1] – Evanne Chiron, L’énigme du visible, Poïétique des arts visuels, Publications de la Sorbonne, Paris 2013, p.10.

[2] – Chiron, L’énigme du visible, p.10.

[3] – أنظر كتاب: Pierre Van Den Hovel, Parole, Mot, Silence Pour une poétique de l’énonciation, Editions José Corti, Paris 1985, p.33 .

[4] – يعدّ ستاندال من أبرز الكتاب الذين شددوا على الدور التمثيلي للرواية حيث شبهها بالمرآة. انظر: Dorrit Cohn, La transparence intérieure. Modes de représentation de la vie psychique dans le roman, Traduit de l’anglais par Alain Bony, Collection Poétique, Editions du Seuil, Paris 1981, p.18.

[5] – حسام نايل، دروس التفكيك الإنسان والعدمية في الأدب المعاصر، دار التنوير، بيروت 2014، ص240.