بقلم الشاعر والناقد أ عبد الله شبلي

ان قراءة عمل ابداعي معين وتلقيه او تأويله لا ينبغي أن يدعي إحاطة شاملة ، أو إلماما تاما برسالة المبدع وتحقيقه بلوغ المرام ونيل ” المقصدية ” . ولكنه على الرغم من ذلك يشكل محاولة حقيقية للغوص في الدلالات ومعرفة الفهم وإسقاط التأويل .

هذه القراءة ذاتها، حسب المتداول النقدي ، تجسد نصا آخر قد يكون موازيا أو مخالفا ، لكن تبعيتها للنص ” المنبع ” وكونها امتدادا له لا يمكن ابدا بأي حال من الأحوال إنكارها والقفز عليها مطلقا ، بل إن هذه القراءة في أحيان كثيرة، إن صدقت، تعتبر حياة جديدة وهبت للنص الميت ، تجعله مستمرا ومتناسلا منفتحا على أفهام جديدة وتأويلات تثريه وتجعله ممتدا في الزمان والمكان.

إنها قراءة الآخر، الآخر نفسه الذي انتهى ودفن بمجرد نهاية النص، ووضع آخر نقطة سوداء في بياض كتابه. وبهذا الفهم وحده يصبح مستساغا ومقبولا، بل مستحبا ومحمودا، أن نقول: ” إن القارئ صار كاتبا حقيقيا للنص “، وذلك لكونه يتملكه من جديد، ينقيه ويشذبه، يعليه ويسمو به وينقله إلى آفاق أرحب وأوسع.

ومن هنا يشكل تلقي النص وتحليل شفراته وتفكيك تعالقاته شأنا خاصا لهذا القارئ الذي صيره ملكا له في لحظات القراءة الماتعة والمتمرسة *1 .فالقراءة هنا انتاج مواز لنص سابق ، يستحيل عليه أن يبني نفسه من فراغ، بل هو استمرار لفعل قرائي سابق شكل الكاتب وحرفه معا .

أن القارئ حينما يقرأ النص بأدواته الخاصة يصبح قادرا على منح النص حيوات متعددة تتعدد بتعدد المتلقين، بل وتتناسل بتناسل الرؤى النظرية والخلفيات المعرفية التي تحكم القراءة وتتحكم في التلقي وروافده ومساراته المتداخلة والمتباينة.

هذا الطرح السابق يقودنا حتما إلى التنصيص على ” أن كل متلق يمارس حساسية خاصة، وثقافة محددة، وأذواقا وميولات، وأحكاما مسبقة توجه متعة قراءته إلى منظور يخصه ” *2

وتبعا لهذا المفهوم الذي رسخته ذائقة التلقي، لا يمكن أن يكون القارئ مستقبلا لنص معين وهو لا يحمل رفدا معرفيا خاصا، ومتسلحا بمعارف نصية تراكمية بنت خلفيته الثقافية ، وشكلت على مدار قراءاته لبنات تحمي وعيه، وتؤسس نظرته إلى الأنا وإلى الآخر وتهيكل أيضا علاقته بالكون المتعالي الذي يحكمه العيش فيه.

هذا الصنف من القراءة يجرنا إلى القول استتباعا أن وعي الكاتب ووعي القارئ هنا في حالتي تماثل أو تناقض، يتحكم فيهما وعي جماعي تفاقي في سياق معين زماني ومكاني، ما يجعل الوعيين معا في حالة مخالفة أو مشاكلة قربا أو بعدا.

وما يهمنا هنا تحديدا هو مركزية ” عملية القراءة ” باعتبارها شفرة وحيدة لبلوغ الفهم ثم التأويل ف ” الفهم والقراءة والتأويل وجوه متعددة لعملة واحدة ، يستدعي كل منهما الآخر، ويمهد السابق منهما للاحق ” *3

وإذا كانت الكتابة كما يرى كثير من الباحثين مجمدة ومحددة، على الأقل في تشكيلها الخطي، فإن القراءة منفتحة وغير منمطة بل وتبقى متفلتة طابعها ” التغير “و ” الزئبقية ” غير أن ذلك لا يتيح لنا بأي شكل من الأشكال إلا أن نضفي عليهما صفتي ” التكامل ” و “عدم الانفصال ” .

ولاشك أن قراءة العمل الروائي تحديدا عملية لا يمكن فصلها عن الفهم والتأويل ، وهذا قول ” يأخذ فيه التأويل موقع تفعيل العلامات الرمزية التي تشيد النص الأدبي، فيغدو التأويل فعالية انتاجية تمكن من الانفتاح على عوالم دلالية متعددة ومختلفة، لهذا تتعدد دلالات النص الروائي، وتنفتح دواله النصية على عدة عوالم ممكنة، فيصير الانفتاح عنصرا متحكما في كينونة النص الجمالية والدلالية ” .*4

ومن خلال هذا الانفتاح النصي للرواية على العوالم الممكنة والمترامية، وتأسيسا لجمالية التلقي في النص السردي، حاولت أن أقارب دلاليا واجتماعيا شخصيات مصطفى بوغازي في رواية امرأته التي جعلها محكية على قيد السراب . على أن هذه المقاربة لا تدعي كمالا، وأنى لها ذلك؟، بل هي محاولة لتلمس مداخل إسقاطية ارتبطت بالتسميات وربطتها بأحداث الرواية أولا، ثم تأسست ثانيا على متلفظ الكاتب واستعانت به كما هو دون فعل “لي أعناق الكلمة ” وتوليد ما لا يولد، بغية تجميع المقاصد ونيل مرامي المسرود وغاياته التيمية المستهدفة التي غلف بها السارد العليم مكنونات السرد والحوار والوصف ، والتي هي كما يعرف ثالوث النص الروائي ومرتكزه الذي يبنى عليه .

ومما ينبغي الاشارة إليه أن هذا الأمر لا يستقيم وحده دون ربطه بالعقد التي تجمع بين تمفصلات النص، وتحكم حبكته، لتنتظم معه في المسار العام الذي يوحد الشخصيات، ويرصفها مع الشخصية الرئيسية التي تملكت الرواية اسما وحازتها أوراقا.

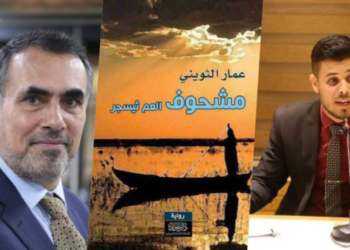

الروائي: مصطفى غازي